Die Entwicklung des Keramikstandortes Hermsdorf und seine Beziehungen zur Region Jena 1890-1945

◀◀ erste Seite ◀ vorige Seite nächste Seite ▶

Seite 2 - Die Delta-Glocke

Anmerkungen und Quellen auf Seite 7

Die ursprünglich zur Elektroenergieübertragung eingesetzten Isolatoren zeigten aber Unzulänglichkeiten: Durchschläge des Porzellans und Überschläge

infolge atmosphärischer Einflüsse störten die Energieübertragung. Es bedeutete daher einen außerordentlichen Fortschritt, als etwa zeitgleich

1896/97 in der Paderno-Glocke in Italien und in der Delta-Glocke in Deutschland grundsätzlich neue Formen von Hochspannungsisolatoren entstanden.

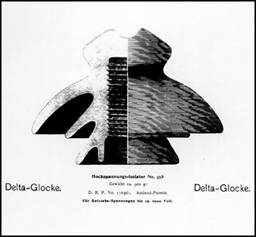

Insbesondere die Delta-Glocke (Bild 5) bildete einen Markstein in der Entwicklung von Hochspannungs-Stützenisolatoren.

Bild 5: Delta-Glocke

Bild 5: Delta-Glocke

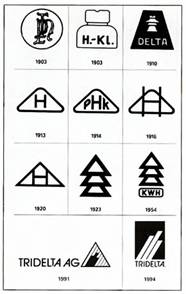

Sie wurde 1897 von Professor Robert M. Friese [6], Oberingenieur und Chef der Wechselstromabteilung der Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm. Schuckert & Co. Nürnberg, zusammen mit der Porzellanfabrik Hermsdorf als Isolator Nr. 358 entwickelt und durch Patente im In- und Ausland geschützt [7]. Die Delta-Glocke stellt den ersten auf wissenschaftlicher Basis konstruierten Hochspannungs-Freileitungs-Isolator dar, der in den Folgejahren konsequent bis zum Tridelta-Isolator weiterentwickelt wurde. Diese Entwicklung fand 1920 mit der Normung der Delta-Isolatoren bis 35 kV durch den VDE einen gewissen Abschluss [8]. Bei stilisierter Betrachtungsweise zeigt diese Entwicklung gleichzeitig hinsichtlich der Gestalt der schirmartig ausgebreiteten Mäntel den Übergang vom Delta- zum Tridelta-Isolator und damit den technikgeschichtlichen Ursprung der Entwicklung des Warenzeichens der Porzellanfabrik Hermsdorf bis zu dein der späteren Keramischen Werke Hermsdorf (KM) und den Firmenlogos der TRIDELTA in der Nachwendezeit [9] (Bild 6).

Bild 6: Entwicklung des Warenzeichens

Bild 6: Entwicklung des Warenzeichens

Mit Erfindung der Delta-Glocke war ein rascher Aufschwung der Hermsdorfer Fabrik verbunden. Millionen dieser Isolatoren wurden ins In- und Ausland

geliefert. Die »Hermsdorf-Nummern«, beginnend mit der Reihenbezeichnung J1380, wurden von den Elektrotechnikern häufig als allgemein bekannte

Weltsprache zur Verständigung über die Größe von Hochspannungs-Isolatoren benutzt.

1904 erschien im Auftrag der Porzellanfabrik Hermsdorf-Klosterlausnitz Prof. Frieses Werk »Das Porzellan als Isolier- und Konstruktionsmaterial

in der Elektrotechnik« (mit besonderer Berücksichtigung des Leitungsbaues)[10]. Diese Monografie, unter maßgeblicher Mitarbeit u. a.

von Oskar Arke entstanden, fasste erstmals den Entwicklungsstand zum Elektroporzellan zusammen und galt als Standardwerk für zukünftige Entwicklungen.

Schon 1901 entstand in Hermsdorf ein verhältnismäßig ausgedehntes Hochspannungs-Prüffeld, das, bedingt durch Erhöhung der Betriebsspannungen und Vergrößerung

des Produktionsumfangs, in den Folgejahren weiter ausgebaut wurde. 1905 bis 1906 wurde das erste Freiluft-Versuchsfeld auf dem Dach des alten

Prüffeldes errichtet (Bild 7). Der systematische Ausbau Hermsdorfer Versuchs- und Prüffelder setzte sich dann 1913 mit einem Versuchsfeld

für 500 kV fort (Bild 8, Tafel 1).

| Bild 7: Erstes Freiluft-Versuchsfeld von 1905/1906 |

Bild 8: "Altes Versuchsfeld" von 1913 |

|

|